「おはー!

今日はみんなと一緒に風の力学について学ぶよ!

風って何でしょう?

私たちの周りを吹いているもの、それが風だよ。

でも、その風がどのようにして生まれ、どのように動くのか、あまり考えたことないでしょ?

そこで、今日は私たちの大切な存在、風について学ぼう! 」

衛星画像を「再生ボタン」でコマ送りに見ると、大気の流れが視覚的にわかり易いのでおススメです。

気象庁:気象衛星ひまわり

関係のある力の紹介

「風の話をする前に、いくつかの力について説明しなきゃ。

まず、「気圧傾度力」。これは気圧の変化による力だよ。

次に、「コリオリ力」、これは地球の自転によって生じる力だね。

そして「遠心力」、これは回転する物体が中心から遠ざかろうとする力のこと。なんでこの力が必要なのかというと、低気圧とか台風とか回転してるよね。そんな時に考慮しなくちゃいけないんだ。

最後に「摩擦力」、これは風が地面と摩擦して生じる力だよ。 ちょっと上にある風は地面と触れていないから、理解し辛いかもしれないけど、”地面に触れている空気”に”上の空気も触れている”とイメージするとどうかな?」

地衡風

「それでは、まずは「地衡風」から説明するよ。

地球を覆う大気は気圧差によって動き、それが風になるの。

気圧が高い(空気がギュウギュウ詰めの)方から、気圧が低い(空気がスカスカな)方へ空気が行くってことね。電車で空いてる車両に向かう、わたしのような・・・

鶏と卵の話になるかもしれないけど、気圧傾度力が風発生の源だと、わたしは考えてるよ。

このとき、気圧傾度力とコリオリ力がちょうど釣り合った状態を「地衡風」っていうんだ。

地衡風は高度が高く、摩擦力が影響しない場所(500hPaより上の方)で見られる風だよ。 」

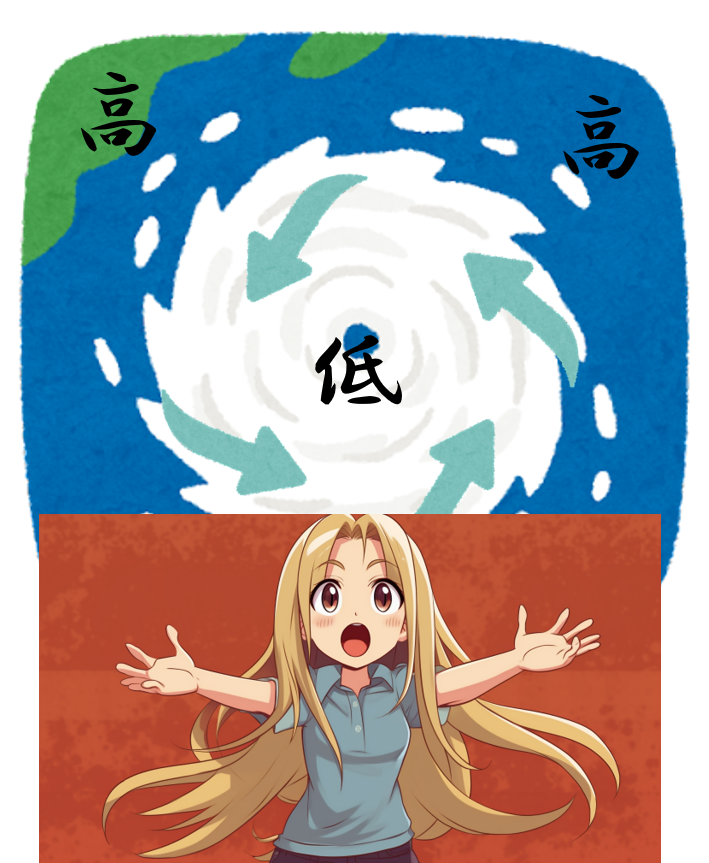

傾度風

「地衡風が理解できたら、「傾度風」について説明するね。

傾度風は地衡風からさらに一歩進んだ風で、地衡風が曲がるときに生じる遠心力まで考慮に入れた風なの。

傾度風は、気圧傾度力とコリオリ力と遠心力の3つがバランスを保つ風だよ。

低気圧とか高気圧を理解するときに必要な考え方ね。」

地上風

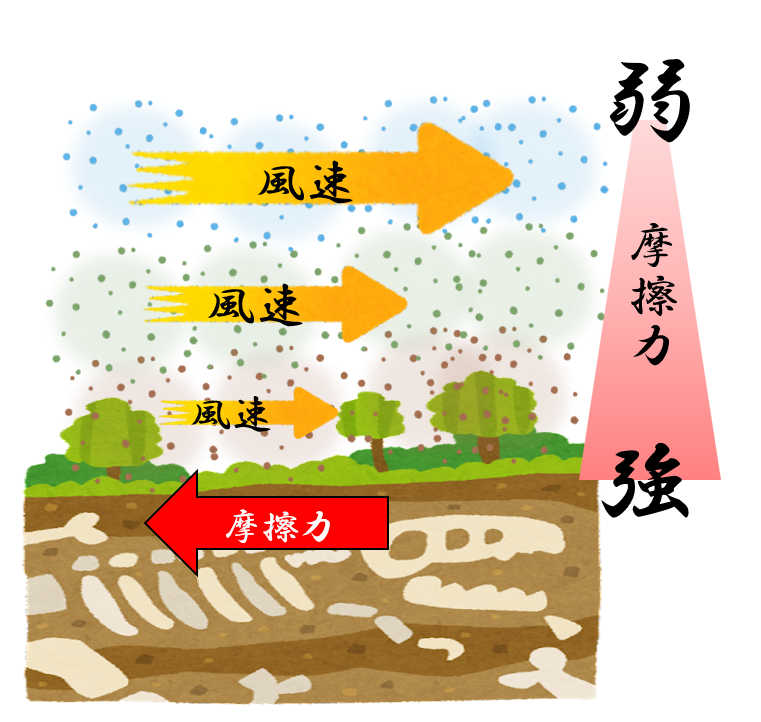

「続けて、「地上風」について説明するよ。

地上近くでは、風が地面と摩擦するために風速が遅くなり、コリオリ力で風の向きも変わるの。

ちなみに海上は地面より摩擦(係数)が弱いから、海上の方が風が強いのよ。

そして、この摩擦力を考慮に入れた風が「地上風」だね。

地上風は、気圧傾度力とコリオリ力と摩擦力の3つがバランスを保つ風なんだ。」

旋衡風

「最後に、「旋衡風」について学ぶよ。

旋衡風は竜巻のような非常に小さい範囲で見られる風で、中心に向かう気圧傾度力と、その遠心力が釣り合った状態を指すよ。

ここでは、コリオリ力がほとんど無視できるほど小さいんだ。」

温度風

「ここで一つ、「温度風」という考え方についても説明するね。

温度風とは、温度の違いによって生じる風のことを指すの。

温度差があるところでは、暖かい空気が上昇し、その分冷たい空気が下降する。温度の水平傾度があると、存在する空気の量が変わるから、気圧傾度が発生するんだ。

偏西風っていうずいぶん上の方を吹いている西風をイメージしてもらいたいんだけど、北半球では高温部(高圧部≒赤道)を右側に見て地衡風が吹きます。

その動きが風を生み出すんだ。温度風は大気の循環を理解するのに重要な要素なんだよ。」

「これらの風の種類と、それぞれが働く力を理解することで、風の働きや天候の変化をより深く理解することができるんだ。

風は私たちの生活に大きな影響を与える存在だから、風の働きを理解することはとっても大切なことなんだよ。

これで風の力学についての説明は終わり!

どうだった?

風のことが少しでも理解できたかな?

地球の大気は複雑な動きをしているけど、その背後にはシンプルな原理が働いているんだよ。

だから、少しずつ学んでいくことが大切なんだよね。

私たちは風の働きを通じて、地球の環境やその変化をより深く理解することができる。

それは、気候変動や地球温暖化といった大きな課題に向き合うためにも重要な知識なんだ。

だから、これからも風の力学について学んでいこう!

さぁ、それじゃあまた次に会うときまでバイバイ! 」

問題 気象予報士試験 一般知識編 第3回(H6 第三回 参考問題)

大気の流れとその力の釣り合いに関する次の①~⑤の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。

① 南半球ではコリオリ力が風ベクトルに直角左向きに働くため、熱帯低気圧の中の風は、対流圏中層以下では時計回りに回転している。

② 竜巻の中では、地面付近を除けば水平方向にはほぼ遠心力と気圧傾度力が釣り合っており、コリオリ力は無視できる。

③ 中緯度の高気圧や低気圧の地表面付近では、気圧傾度力とコリオリ力に加えて摩擦力が働くために、風は等圧線を横切っていく。

④ 北半球の大規模な大気運動に伴う風が、対流圏下層で弱い東風で高さとともに東風が強くなっているとき、対流圏中層の温度は南から北へ行くほど低温になっている。

⑤ 発達した台風の中では、対流圏中層以下では地面付近を除き、水平方向にコリオリ力と遠心力と気圧傾度力釣り合う傾度風平衡がほぼ成り立っている。

・

・

・

解答:④ が誤り

高さとともに東風が強まる、ということは、温度風は東風ということになります。北半球では、温度風は暖かい方を右に見て吹く、ため、東風の左側、つまり、南の方が温度が低いことになってしまう。

気象予報士試験HP 参照

トリビア エベレストのジェット風

エベレスト山の頂上付近では、時に時速200キロメートル以上の「ジェット風」が吹きます。これはジェット機の巡航速度に匹敵するほどの強さです。

ちなみにエベレストは年間約0.3センチメートル隆起しています。

隆起しても、天辺が風で削れてしまうかもしれませんね。

参考:NATIONAL GEOGRAPHIC

コメント